我国神舟十九号返回舱于2025年4月末在预定区域平稳降落,蔡旭哲、宋令东、王浩泽三位航天员结束长达半年的太空驻留,安全踏上地球土地。此次任务期间,乘组不仅完成三次高难度舱外作业,更在外太空累计停留27小时,为我国空间站加装关键防护系统,大幅提升轨道运行安全系数。

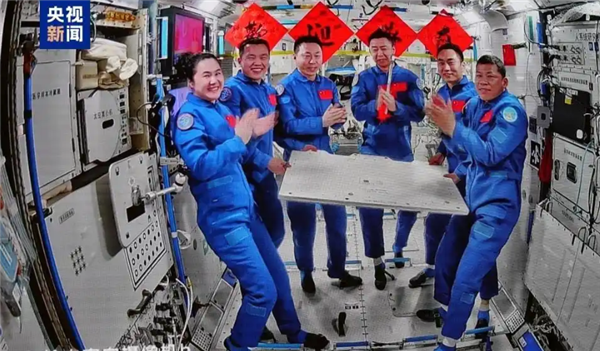

航天英雄凯旋实况(影像来源:CCTV)

值得关注的是,该乘组去年12月曾打破我国单次舱外作业时长纪录,连续九小时在真空环境中精准安装防护装置。该设备能有效缓解微陨石及太空垃圾撞击威胁,为后续空间站延寿计划提供重要技术支撑。

本次任务中,90后航天员宋令东完成个人首次出舱壮举,蔡旭哲则继两年前神舟十四号任务后再度实现太空行走,展现出我国航天员梯队建设的卓越成果。

两批航天员天地交接留影 (影像来源:CCTV)

气象因素如何左右返回窗口?

飞船采用五圈快速返回技术,从空间站分离后经五次轨道调整,逐步完成制动离轨、再入大气等关键动作。原定4月29日的着陆计划因突发18米/秒阵风被迫延迟,该数值远超15米/秒的安全阈值。

返回过程中,大气扰动直接影响飞行器姿态调控,强风易导致着陆后返回舱受降落伞拖曳发生翻滚。同时,搜救直升机起降、地面设备展开均需特定气象条件,扬尘天气更会阻碍应急响应作业。

返回舱着陆实拍画面(影像来源:CCTV)

着陆场布局的战略考量

东风着陆场东区此次首迎载人返回舱,该区域地质构成复杂,涵盖盐碱地、灌木林等多种地貌。相比西区平整的硬戈壁地形,东区对搜救团队提出更高技术要求,但其广阔面积提升了应急着陆的容错空间。

自神舟十二号任务起,东风着陆场升级为主着陆场,其毗邻酒泉发射中心的区位优势显著。该布局可确保保障力量快速响应,适应空间站常态化运营后航天员长期在轨的新任务模式。

地面保障团队作业现场(影像来源:CCTV)

构建多重安全防线

近期载人任务聚焦空间站防护升级,从神舟十七号维修测试到十九号防护系统部署,形成立体防护体系。目前采取"一箭值班、一箭待命"的应急机制,发射场常备竖立状态的长征二号F火箭,确保突发情况下48小时内可实施太空救援。