当代都市传说犹如一面扭曲的镜子。

反抗资本强权成为当下最热门的现代寓言,也是市井文学中"草根斗士"形象的数字化延续。

在中文短视频平台,这种叙事正经历着戏剧化演变:

模仿蟾蜍功法对抗资本势力。

当在社交平台搜索蟾蜍功法、螳螂战技、资本博弈等关键词时,便会发现一个精心设计的流量密码,其核心逻辑可归纳为:

仿生学原理在阶级叙事中的创造性应用。

表面看似混乱的创作形态,实则遵循着隐秘的叙事模板。

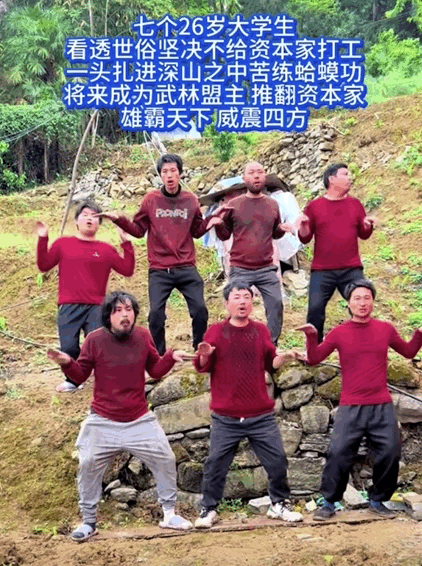

这种模板首先体现在标准化的文案架构:由青春觉醒、社会洞察、武学修行与抗争史诗构成的五幕剧,其经典范式如下:

「xx岁,顿悟世俗真相,坚守生存法则(1项基本原则+n项辅助条款)」——n通常包括拒绝婚恋消费、规避信贷陷阱,1则特指远离资本剥削,遁入山林研习古武,誓要重塑社会秩序。

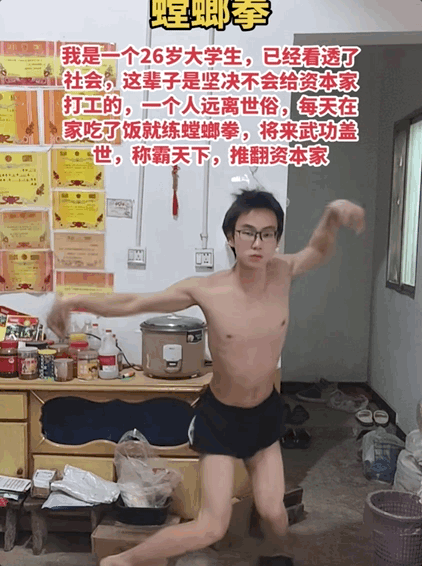

这些看似粗糙的视觉作品,在符号运用层面却暗藏玄机。

人物塑造方面,创作者刻意使用廉价布料(或破损服饰)来营造生存困境,针对学生群体的作品更通过斑驳的荣誉墙面与窘迫现状的对比,强化戏剧张力。

场景构建则偏好荒野茅舍或简陋居所,这种选址策略不仅强化人物设定,更营造出隐士修行的神秘氛围,为后续的武学奇遇铺设叙事线索。

武学符号的选择更具深意,均源自民间搏击术,暗含以弱胜强的隐喻。

螳螂战法虽未载入官方武典,却在口述历史中被称为庶民防身术,其核心价值在于实战性而非表演性。

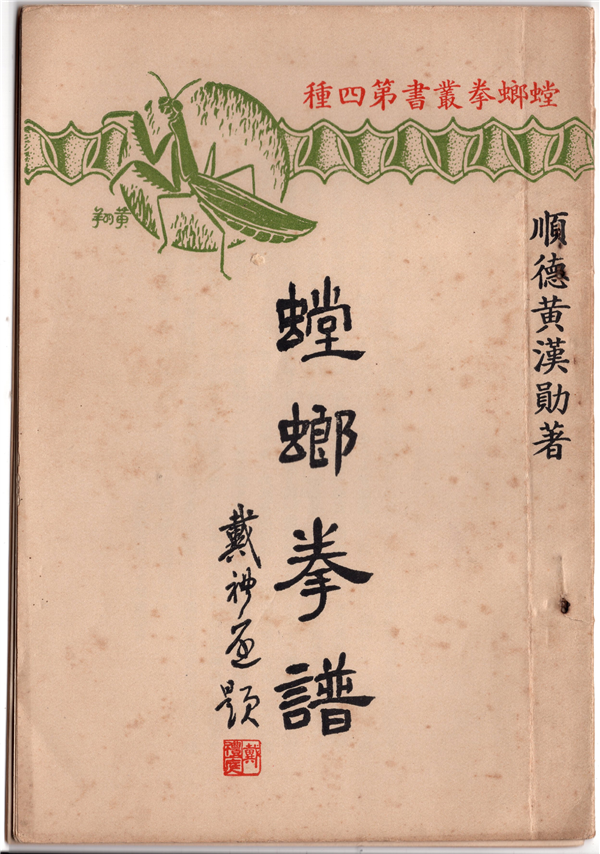

近代武术典籍《山东国术考》特别标注:

"螳螂技法灵动迅猛,尤擅近身缠斗,常见于民间自卫与镖行护运。"

相较之下,蟾蜍功法更具江湖色彩,常与市井奇人相关联。正史未见记载,却在武侠文化中演变为底层武者的象征。

清末民初的武学杂记《奇技录》将其归类为"旁门左道"。上世纪九十年代武术普查中,某螳螂拳传人回忆:

"曾在码头见苦力修习腹功,气运丹田时可抗钝器击打,此类技艺多属江湖把式,难入正统之列。"